1. 코로나19 오미크론이 유행하게 되면서 회사에서의 점심시간은 오롯이 나만을 위한 자유시간이 되었다. 집에서 싸 온 도시락으로 끼니를 해결한 후에 30~40분 정도의 시간을 오롯이 나를 위해 보내고 있다. 때론 책을 보기도 하지만, 그렇게 생산적으로 시간을 보내기엔 '게으르다'는 사실을 어렵잖게 받아들이고 나서는 조용히 음악을 듣거나, 휴식을 취하고는 한다.

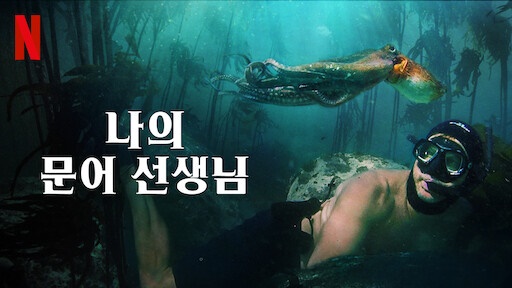

2. 최근 나는 점심시간을 쪼개 "나의 문어 선생님"(My Octopus Teaceher)이라는 다큐멘터리를 3~4번에 걸쳐 봤다. 다큐멘터리의 제작자이자 출연자인 크레이그 포스터(Craig Foster)의 이야기와 함께 영화는 시작된다. 번아웃으로 심신이 고갈되었던 그는 대서양으로 나가 프리다이빙을 하게 되고, 우연찮게 만난 문어와 감정적 교류를 하게 된다.

3. 문어와의 교류라니, 적잖이 당황할 게다. 타 행성에서 온 듯한 외모를 가진 생선과의 정서적 교감을 말하다니 어색한 반응은 당연하다. 하물며 문어의 모양새를 한 전설적 괴물인 크라켄(kraken)의 존재는, 두족류 생물에 대한 혐오를 오래전부터 인류가 품고 있었다는 것을 유추할 수 있게 한다. 사실 문어는 그 이름마저 특이하다. 문어(文魚)의 이름에는 문(文)이 들어가 있어서 "글"과 "학문"에 가깝다고 할 수 있다. 큰 대가리에 든 게 먹물뿐이라 그런 겐지도 모르겠다. 어이 되었든 학문을 논할 수 있는 생선이 문어다, 그래서 문어 선생이 된 것인지도.

4. 언젠가 문어는 포식자 상어에게 물려 다리를 잃게 된다. 겨우 목숨만은 부지했지만, 문어는 자신의 동굴 안에서 허옇게 질려 힘겹게 눈꺼풀(?)을 껌벅거리며 다가오는 죽음을 받아들이는 것 같다. 자신의 모든 에너지가 고갈되어 움직이지도 못한 채, 그는 겸허하게 죽음을 받아들인다. 하지만 1주 뒤, 잃어버렸던 다리에 새 살이 차오르고 조그마한 다리가 돋아난다. 모든 체력이 방전되었을 때, 그는 자신의 동굴 안에 칩거하며 생을 위한 힘겨운 싸움을 하고 있었던 게다. 그 모습에서 포스터는 자신의 삶과 문어의 삶을 오버랩시킨다. 물리적 회복 능력 이면에 내면의 근력이 작용한 사실을 깨달으며, 회복 탄력성을 생각해 보는 것이다.

5. 그럼에도 무엇보다 포스터는 자기 자신 또한 자연의 일부라는 것을 깨닫게 된다. 문어를 비롯한 해양 생물, 바다 생태계에 대한 관찰을 통해 그는 다시마 숲으로 비유되는 자연 환경에 대해 새로이 눈을 뜨게 된다. 이후 그는 더 이상 혼자 바다수영을 즐기는 사람이 아닌, 다른 사람들과 함께 바다수영을 하며 자연환경을 지키기 위해 앞장서는 사람으로 거듭나게 된다. 대서사적 자연의 일부로 자신을 받아들이는 것이다. 인생(人生)이나 어생(魚生)의 서사가 크게 다르지 않은 듯하다.

"문어나 나나 어쩌다 보니 살아있을 뿐이다."

'일상' 카테고리의 다른 글

| "제주 살기" 구직기(2) (0) | 2022.03.30 |

|---|---|

| “제주 살기” 구직기 (0) | 2022.03.29 |

| “제주 살기” 준비기 (2) | 2022.03.21 |

| 신학의 공공성 (0) | 2021.07.10 |

| 교회의 정치학 (0) | 2021.06.15 |